ということで、相矢倉の攻め筋が分かりにくいというツイートを見かけたので作ってみました。

級位者の方はここら辺をすべて身につければ、相矢倉は怖くないと思います!

目次

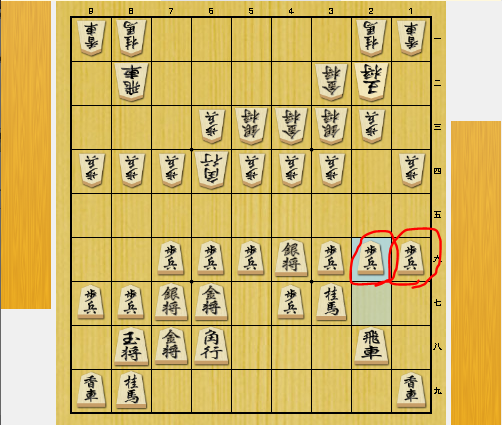

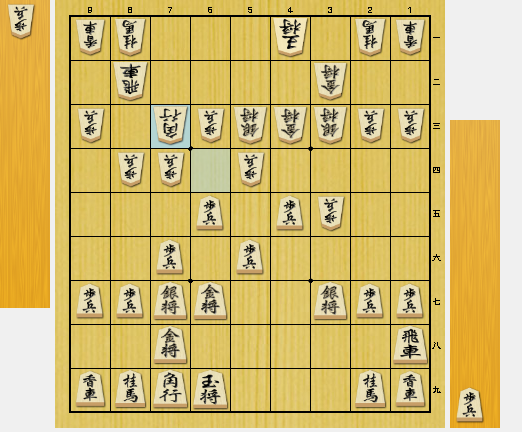

①4六銀3七桂

基本的に桂馬の跳躍を利用するので飛車先の歩をここまでとして桂馬を跳ねて端攻めを狙うのが基本方針。 この形はお互いにじっくりとした相矢倉になった時に使うのが基本(例外はもちろんある)

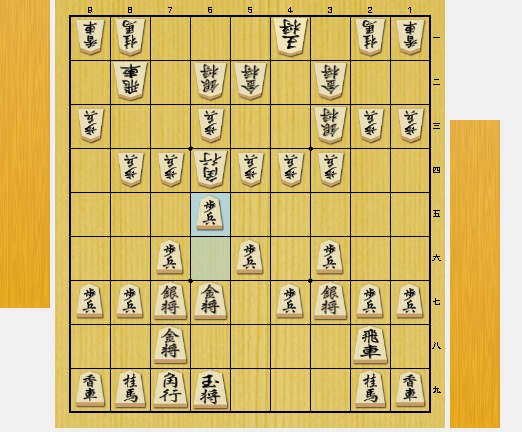

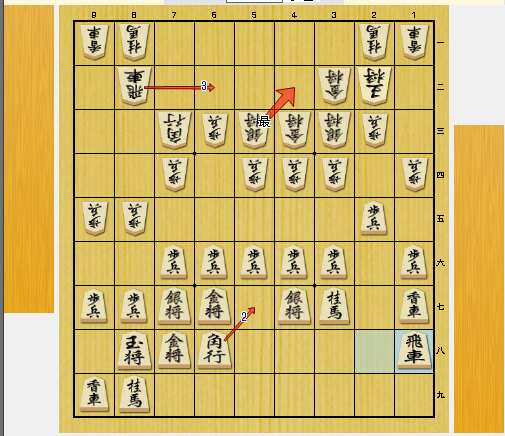

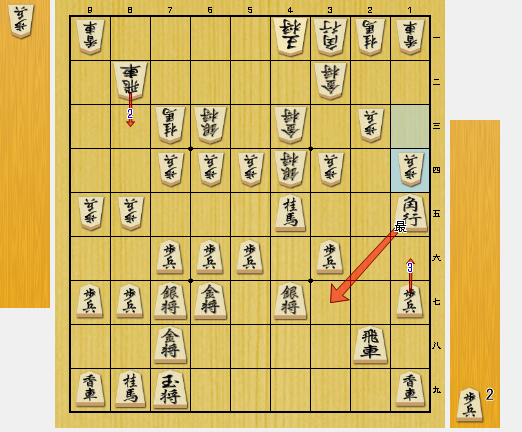

②▲6五歩早仕掛け。

こちらが3七銀戦法を使用している時に使いやすい。後手が△6四角としたタイミングで仕掛ける。 この後は銀立ち矢倉&中飛車にして厚みを作って制圧していく指し方が一般的でわかりやすい。厚みを早く作らないと、6五歩が傷になりやすい。

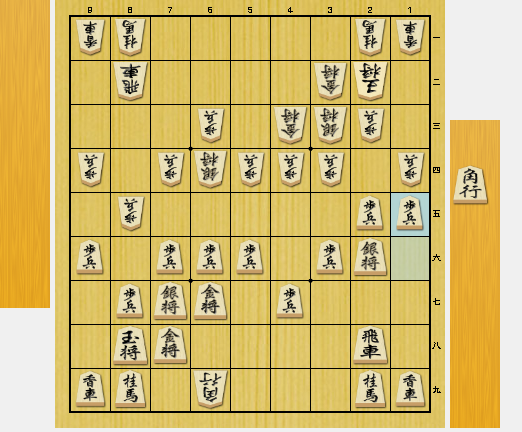

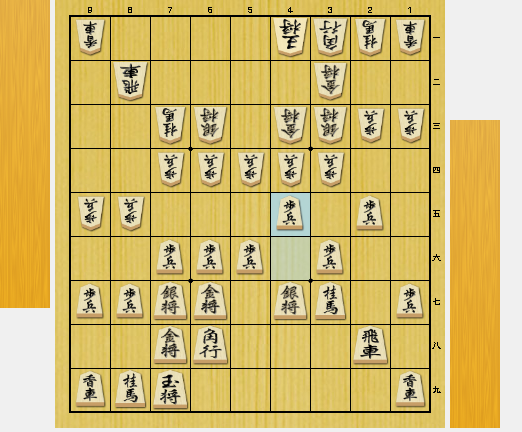

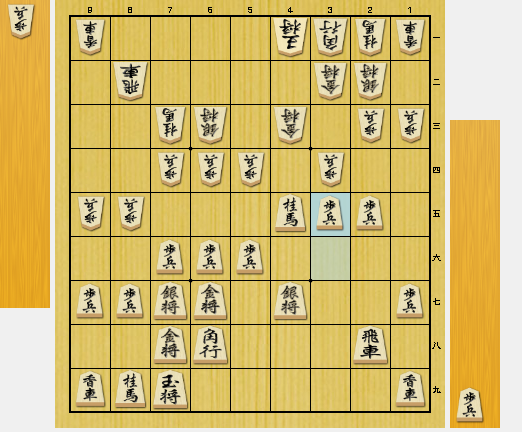

③脇システム棒銀

お互いの角がにらみ合った脇システムになった時に使う。 角交換後に棒銀からの端攻めを狙う。 初心者の方にもわかりやすいので自分は積極的に脇システムをお勧めする。

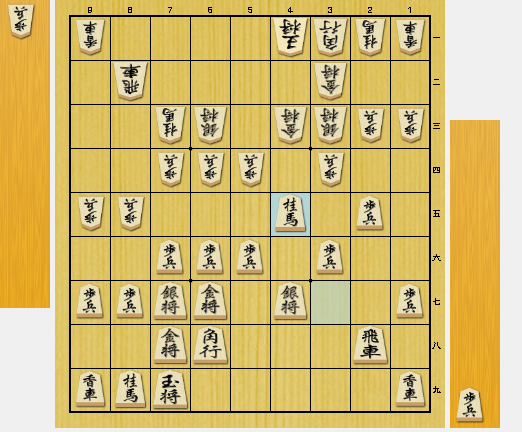

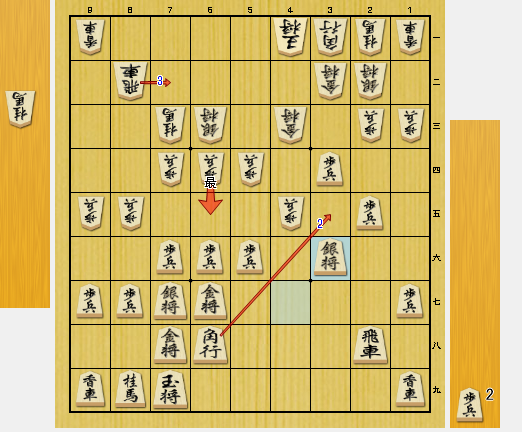

➃脇システムの後の角の打ち込み

後手からの積極策。ただし、▲3七銀と引かれて角が窮屈になりやすく乱戦気味。 まとめるのには力が必要で矢倉初心者の方にはおすすめしない(勝ちにくい)

⑤力戦になった時の△7三角

飛車を狙撃するためにこっちに引く形。先手番▲3七角でもOK 相矢倉の力戦になった場合はこの形を積極的に作ってお互いの飛車を狙撃していくと形になりやすい。 自分も矢倉系の力戦はこれにするのが7割近い

ここまでの注釈

ここまでが▲3七銀戦法系で使いやすい仕掛け方 次は▲4七銀系矢倉の定跡(ただし、これは有段向け。同型矢倉になりやすく、後手が△7三銀型に組むと先行を許しやすく守り中心の将棋になるため)

⑥雀刺し

4七銀3七桂型に対して、後手が7三角型などに組むときに使いやすい。 3七銀戦法でもよく使われる形(その場合は飛車先の歩を保留し桂馬の跳躍も組み合わせる)。 対森下システム用にも使われる(その場合は後手番)

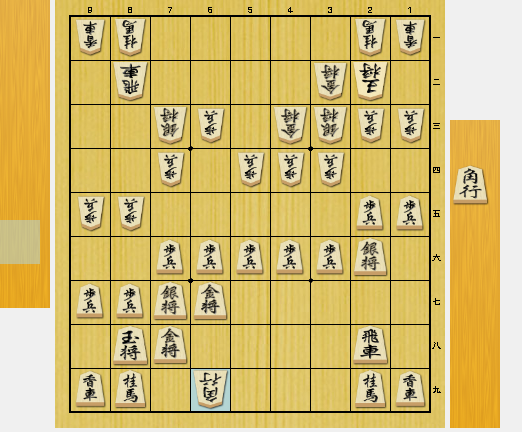

⑦お互いに同型矢倉の時の▲4五歩

お互いに▲4七銀―△6三銀のときに使われやすい仕掛け筋。ここから△同歩▲同桂△3四銀と進んで厚みを作る。

そして、▲2四歩△同歩▲同角と進んで△1四歩▲1五角で矢倉理想形を作る(知らないと作れないと思う手順)

安易に後手が銀で桂馬を取ると、銀ばさみになって駒損。 桂馬がはねた時に、後手が銀を引くのは桂馬を犠牲にして角と銀が前に出ていき総攻撃を始める。

まとめ

とりあえず代表的な矢倉の仕掛け方や攻撃法を紹介しました。 土居矢倉にもほとんどの仕掛け方が応用可能(③や⑦は特に使いやすい)。 ここら辺の仕掛け筋の流れを頭に叩き込むと相矢倉がやりやすくなる気がします。

※矢倉穴熊への組み換えや森下システムなど定跡は省略(頻度が低い)

|

新品価格 |